抱歉,我們並不支援你正使用的瀏覽器。

為達至最佳瀏覽效果,請更新至最新的瀏覽器版本。

如有問題,歡迎電郵至 pccwmediaiapps@pccw.com 查詢。

為達至最佳瀏覽效果,請更新至最新的瀏覽器版本。

如有問題,歡迎電郵至 pccwmediaiapps@pccw.com 查詢。

廣告

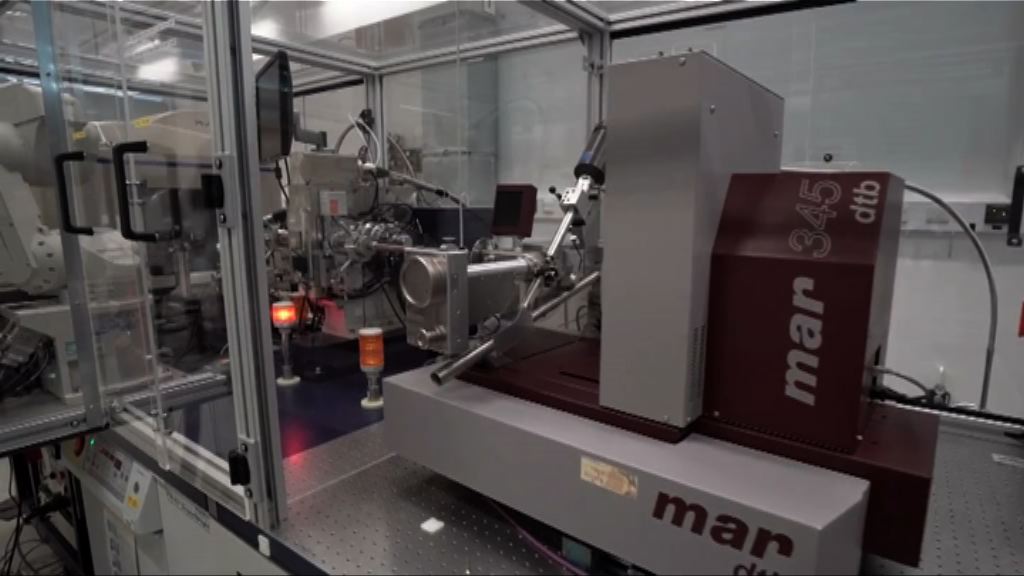

【Now新聞台】今年諾貝爾化學獎由三名在冷凍電子顯微鏡技術進程上有重要貢獻的科學家共同奪得,他們多年的研究令今日的科學家能夠以立體方式觀察生物分子,被視為是生物化學的一大革命。

寨卡病毒上年肆虐南美,導致不少嬰兒出生時出現小頭症。科學家其後利用冷凍電子顯微鏡,用了數個月時間,令病毒的真身「現形」,從而找尋對付病毒的方法。

這項技術今日能夠應用,要歸功於贏得今屆化學獎的三名學者。冷凍電子顯微鏡技術起步,可以追溯至上世紀。英國劍橋大學分子生物學家亨德森1975年利用較弱的電子束,拍下多張蛋白質細菌視紫紅質的模糊「照片」。不過,它們組合起來之後,則成功形成一個粗略的細菌視紫紅質立體模型。這幅當時是科學界最清晰的蛋白質影像未能滿足亨德森,他走遍全球,運用各地的頂尖電子顯微鏡,取長補短,終於在1990年錄得原子級解像度的細菌視紫紅質影像。

這種破格的「拍攝」方式則要由美籍德國裔學者弗朗克普及化。弗朗克1975至1986年間,研製了新的影像分析方法,他指示電腦辨識並組合在不同影像間重複出現的圖樣,再輸出成為高解像度的立體影像。

至於「冷凍」的部分,則要歸功於來自瑞士的杜博歇。在1982年以急速冷凍的方式,成功將液態水「玻璃化」,即是令液態水以固體形態存在。將要在電子顯微鏡下觀察的樣本,放在玻璃化的水中,就可以保持生物分子自然的形態。

三人的研究為日後的冷凍電子顯微技術奠下重要根基,去到2013年冷凍電子顯微鏡更突破了最後的技術瓶頸,從前虛無飄渺的生物分子,今日可以鉅細無遺地展露人前。

諾貝爾委員會形容,三人的貢獻將生物化學帶入新紀元,他們將瓜分九百萬瑞典克朗獎金。