【Now新聞台】中學文憑試開考,考生再次戴上口罩到試場。這些考生過去一年多受疫情拖累,回校上課的日子大減,只能改為網上學習,與同學共聚的時間亦大幅減少。《經緯線》由去年年底開始追訪三位考生,了解他們的學習如何受影響,講述他們在疫情下的遺憾。

【Now新聞台】中學文憑試開考,考生再次戴上口罩到試場。這些考生過去一年多受疫情拖累,回校上課的日子大減,只能改為網上學習,與同學共聚的時間亦大幅減少。《經緯線》由去年年底開始追訪三位考生,了解他們的學習如何受影響,講述他們在疫情下的遺憾。

【Now新聞台】隨著失業率進一步攀升,本港失業大軍突破二十六萬人。過去一年,這班打工仔被逼手停口停,承受失業帶來各種生活上的問題,而社區組織接獲的求助亦不斷上升。他們何時能夠逃離這困局?

【Now新聞台】因高考失手,蕭傑恒選讀較冷門的醫療生物科學,並以一級榮譽學士畢業。投身這個行業,他埋首在實驗室內奮鬥。新冠疫情下,他透過病毒基因排序,成功追蹤病毒傳播鏈,以行動證明醫療化驗師的價值。

【Now新聞台】本港八間資助大學,今年只有理工大學的學生會成功上任。中文大學本來亦有學生會當選,但學生與校方立場嚴重分歧,校方拒絕承認學生會,學生會最終選擇辭職。在現時的社會環境下,學生運動是否仍有前路?學生會日後應如何定位?

【Now新聞台】本港八間資助大學,今年只有理工大學的學生會成功上任。中文大學本來亦有學生會當選,但學生與校方立場嚴重分歧,校方拒絕承認學生會,學生會最終選擇辭職。在現時的社會環境下,學生運動是否仍有前路?學生會日後應如何定位?

【Now新聞台】觀塘,一個新舊交融的社區,容納全港近一成的人口。交通擠塞問題日益嚴重,居民和上班一族叫苦連天,住新界的人每日用近三小時來往觀塘,巴士公司亦要靈活應對隨時出現的塞車亂況。新落成的觀塘重建項目重整了附近部分路段,對改善交通有幾大幫助?

【Now新聞台】觀塘,一個新舊交融的社區,容納全港近一成的人口。交通擠塞問題日益嚴重, 居民和上班一族叫苦連天,住新界的人每日用近三小時來往觀塘,巴士公司亦要靈活應對隨時出現的塞車亂況。新落成的觀塘重建項目重整了附近部分路段,對改善交通有幾大幫助?

【Now新聞台】全國人大主動大幅修改香港的選舉辦法,由選舉委員會到立法會的組成,都有重大改動,並設立候選人資格審查委員會。同時,港府亦修例要求區議員等公職人員宣誓效忠。在愛國者治港的大方向下,這些改動對香港的管治及政治版圖有何影響?

【Now新聞台】全國人大主動大幅修改香港的選舉辦法,由選舉委員會到立法會的組成,都有重大改動,並設立候選人資格審查委員會。同時,港府亦修例要求區議員等公職人員宣誓效忠。在愛國者治港的大方向下,這些改動對香港的管治及政治版圖有何影響?

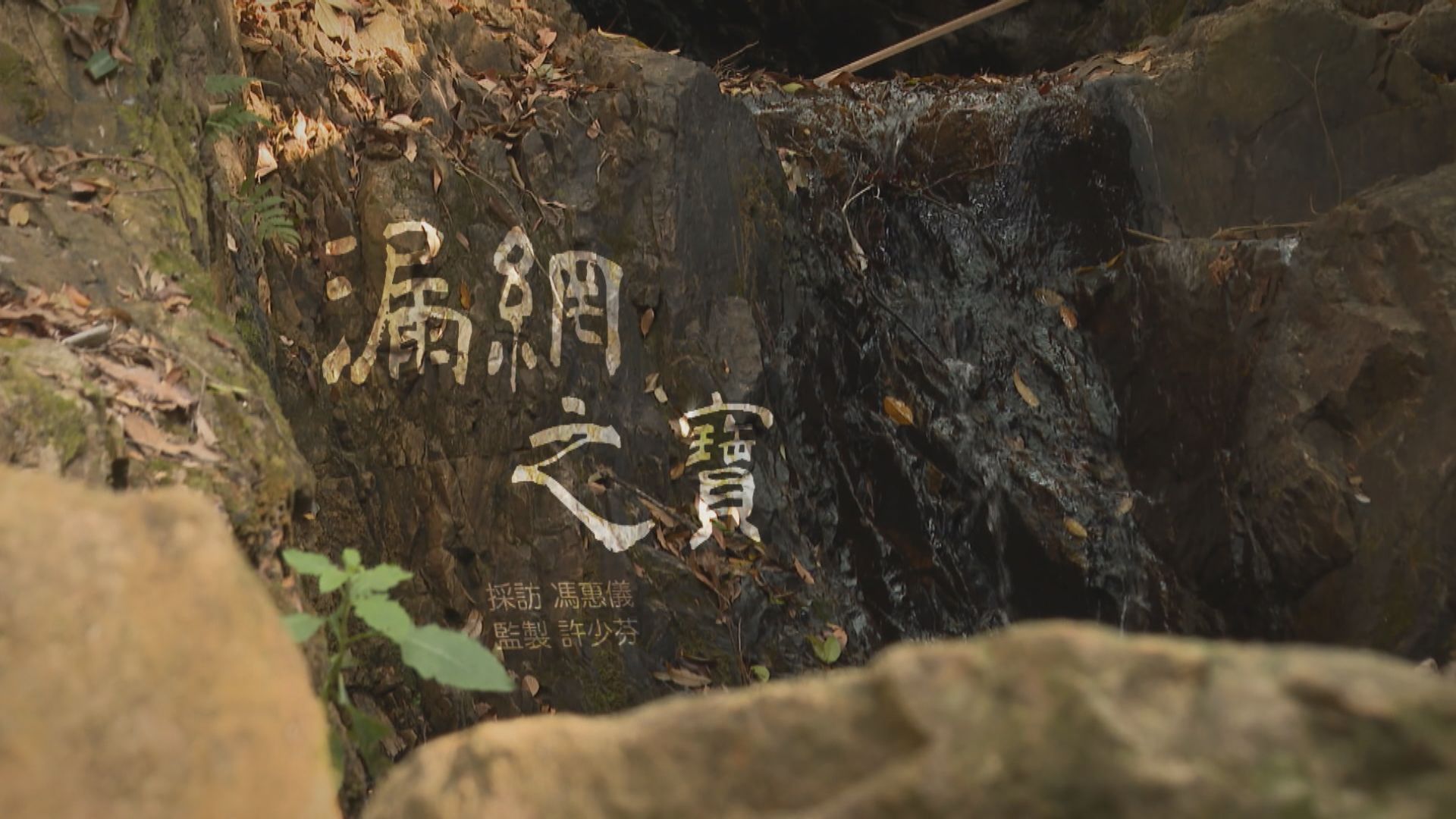

【Now新聞台】深水埗主教山配水庫去年底差點被拆毁,惹來公眾反對後,政府才建議列為一級歷史建築。民間再有發現,有百多年歷史的薄扶林輸水管,原來一直只有其中一段獲承認為文物。本港的歷史建築評級機制有甚麼標準?工程項目又有甚麼機制為文物把關?

【Now新聞台】深水埗主教山配水庫去年底差點被拆毁,惹來公眾反對後,政府才建議列為一級歷史建築。民間再有發現,有百多年歷史的薄扶林輸水管,原來一直只有其中一段獲承認為文物。本港的歷史建築評級機制有甚麼標準?工程項目又有甚麼機制為文物把關?

【Now新聞台】南韓流行文化風靡全球,韓星粉絲早已習慣出錢出力,舉辦各式活動為偶像慶祝生日、紀念出道,這種應援模式近年在香港亦變得盛行。走在街頭,不難發現香港粉絲會主動為海外與本地明星,在車站、商場幕牆等落廣告宣傳。是甚麼驅使他們這麼做?

【Now新聞台】南韓流行文化風靡全球,韓星粉絲早已習慣出錢出力,舉辦各式活動為偶像慶祝生日、紀念出道,這種應援模式近年在香港亦變得盛行。走在街頭,不難發現香港粉絲會主動為海外與本地明星,在車站、商場幕牆等落廣告宣傳。是甚麼驅使他們這麼做?

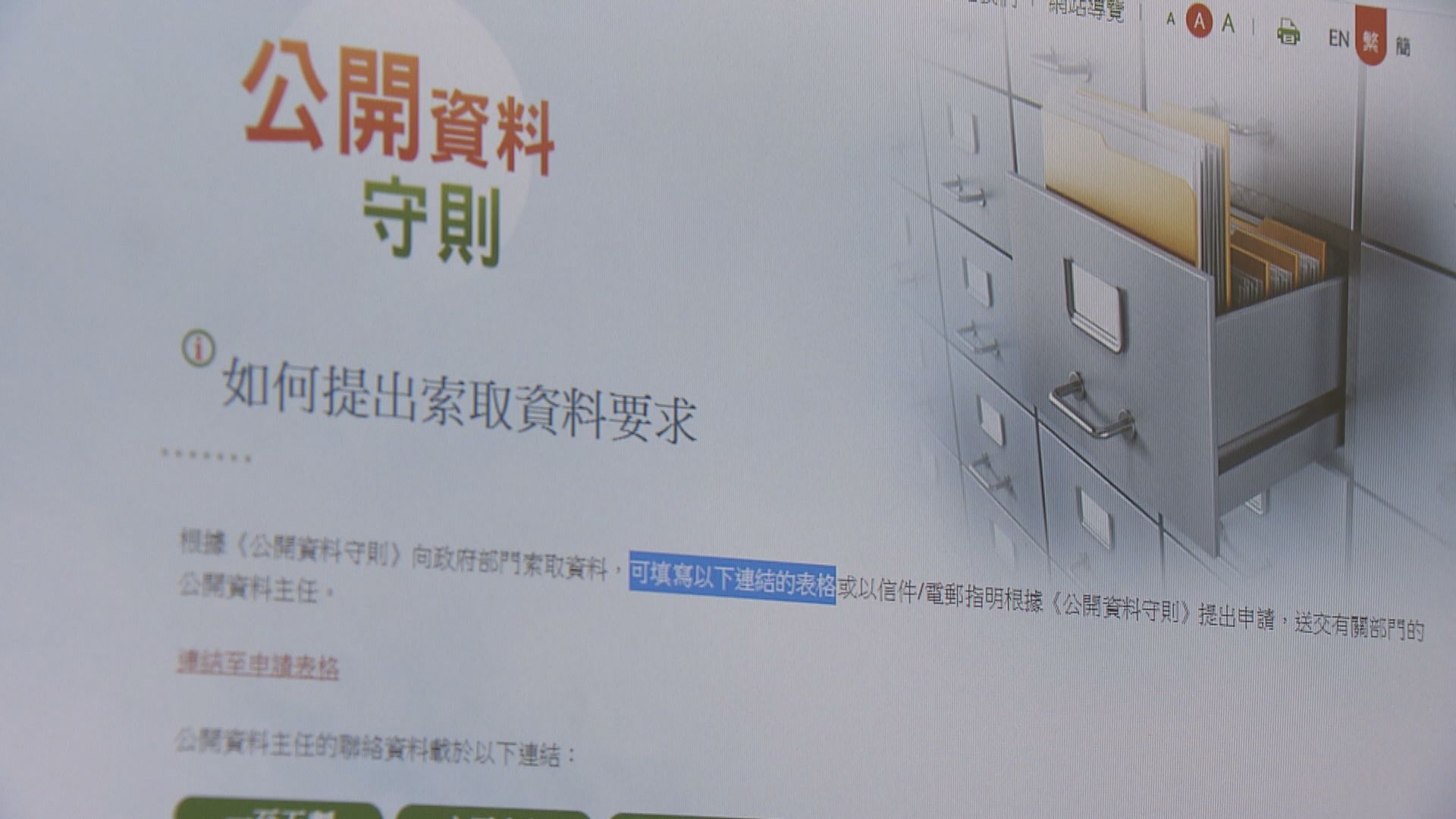

【Now新聞台】車牌、公司註冊等公眾登記冊,一直是不同專業範疇人士常用的調查工具,其中牽涉的私隱隱憂,令政府近年逐漸收緊查冊的申請用途。另一方面,市民引用公開資料守則索取政府資料時卻屢被拒絕。究竟政府的資訊大門有多開放?個人私隱與公眾利益又如何平衡?

【Now新聞台】車牌、公司註冊等公眾登記冊,一直是不同專業範疇人士常用的調查工具,其中牽涉的私隱隱憂,令政府近年逐漸收緊查冊的申請用途。另一方面,市民引用公開資料守則索取政府資料時卻屢被拒絕。究竟政府的資訊大門有多開放?個人私隱與公眾利益又如何平衡?

【Now新聞台】疫情持續,老字號亦難逃結業命運,包括有過百年歷史的曾福琴行和有七十多年歷史的智源書局。實體店留不住,但手藝承傳以及對一代人的啟發,亦在歷史洪流中留痕。

【Now新聞台】大學教授林一星,過去十年參與多項社會政策研究。他認為現時社會氣氛較為緩和,是讓政府重新建立社會對其信任的時機。

【Now新聞台】學界比賽停辦超過一年,一眾正值當打階段的學生運動員,體育生涯頓入空白期。缺乏恒常訓練和比賽,不只令他們的競技水平大倒退,更令他們失去生活目標。有學生健兒坦言無從宣洩讀書壓力,亦有中六學生失去最後一次代表學校爭標的機會,只能帶著遺憾告別校園。

【Now新聞台】學界比賽停辦超過一年,一眾正值當打階段的學生運動員,體育生涯頓入空白期。缺乏恒常訓練和比賽,不只令他們的競技水平大倒退,更令他們失去生活目標。有學生健兒坦言無從宣洩讀書壓力,亦有中六學生失去最後一次代表學校爭標的機會,只能帶著遺憾告別校園。

| 上一頁 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 下一頁 |